現存蘇軾最早的詩,題為(wei) 《郭綸》。1062年秋涼時節,蘇軾回鄉(xiang) 為(wei) 母親(qin) 守喪(sang) 3年後,帶著夫人走水路返回汴京。過嘉州時,在落日蒼茫的渡口,他偶遇老兵郭綸,寫(xie) 下這首七言律詩。郭綸曾是駐守河西的弓箭手,後立下戰功,升至都監,任期結束後,竟貧困到回不了家。蘇軾見到郭綸時,郭綸已是英雄末路,雙鬢斑白。

25歲時寫(xie) 下的這首《郭綸》,也是蘇軾一生的寫(xie) 照。他年輕時因顯著才華名聲大噪,下半生卻遭遇連連貶謫。錢穆評蘇軾:“他一輩子沒有在政治上得意過。他一生奔走潦倒,波瀾曲折都在詩裏見。”

官場不順成就了文壇之大幸。作為(wei) 北宋中後期的文壇領袖,蘇軾在文、詞、書(shu) 、畫等方麵都取得了很高成就。其文著述宏富,與(yu) 歐陽修並稱“歐蘇”,為(wei) “唐宋八大家”之一;詞開豪放一派,與(yu) 辛棄疾並稱“蘇辛”;書(shu) 縱橫恣肆,與(yu) 黃庭堅、米芾、蔡襄合稱“宋四家”;畫擅怪石枯木,為(wei) 文人畫立精神。

2020年9月1日,“千古風流人物——故宮博物院藏蘇軾主題書(shu) 畫特展”開幕。這既是今年故宮博物院推出的首場重量級展覽,也是第一次在故宮以東(dong) 坡為(wei) 名的大展。文華殿中,78件(套)傳(chuan) 世真跡、師友書(shu) 劄全方位呈現了蘇軾的書(shu) 畫成就,以藝術為(wei) 側(ce) 麵勾勒他的起伏一生,觀照他的精神世界。

“風度翩翩”的字態

“宋四家”之一的黃庭堅,將老師蘇軾的書(shu) 法分為(wei) 3個(ge) 階段,“早年姿媚、中年圓勁、晚年沉著”。現存蘇軾最早行書(shu) 手跡《寶月帖》,是他“早年姿媚”期的代表作。這是蘇軾寫(xie) 給父親(qin) 知交杜君懿的一封信劄,共42字,字字神采飛揚。完成它時,蘇軾28歲,正值仕途上升期。

7年前,蘇軾和父親(qin) 蘇洵、弟弟蘇轍一同赴京趕考,主考官是宋初文壇領袖歐陽修。當時北宋文壇盛行空虛艱澀的文風,歐陽修深感厭惡,剛好這個(ge) 時候,讀到了蘇軾的答卷,質樸的文風、深刻的立論,讓他拍案叫絕。但歐陽修覺得如此漂亮的文章,隻有自己的學生曾鞏才能寫(xie) 出來。為(wei) 了避嫌,他將原本列入首卷的這篇文章,改列為(wei) 二卷。於(yu) 是,22歲那年,蘇軾登科及第,春風得意。

歐陽修從(cong) 試卷上認識蘇軾後,對他極盡讚美之辭。這場科考後,蘇軾聲名赫然,得到了朝廷重用。寫(xie) 《寶月帖》那一年,英氣勃發的蘇軾剛結束了鳳翔簽判之任,正月還朝後,又被宋英宗召試秘閣。他初入政壇時的豪情與(yu) 瀟灑,都體(ti) 現在《寶月帖》直貫而下的字跡裏。

此次故宮大展中亮相的《治平帖》,是蘇軾另一幅早期書(shu) 法。與(yu) 恣意的《寶月帖》相比,帖中筆法卻透著淡淡的憂鬱與(yu) 悲傷(shang) 。

蘇軾早年書(shu) 法代表作《治平帖》

被趙孟頫稱為(wei) “字畫風流韻勝”

根據帖後趙孟頫、文徵明、王穉登(明朝後期文學家、書(shu) 法家)三人的題跋可知,《治平帖》書(shu) 於(yu) 宋神宗熙寧三年(1070年)。那年蘇軾在京師任殿中丞,經曆了他政治生涯中的第一次挫折。此時王安石變法進入高潮,站在司馬光陣營的蘇軾反對變法,與(yu) 主張新法的王安石政見不同,分歧嚴(yan) 重。由於(yu) 財政狀況日益困窘、舉(ju) 步維艱,神宗最終采納了王安石的建議。

司馬光眼見無法改變局麵,痛心不已,便辭去宰相一職,到洛陽專(zhuan) 心修史,歐陽修也辭掉檢校太保等職,安居潁州(今安徽阜陽),一心歸隱。與(yu) 蘇軾誌同道合的人士,大多散出了朝廷。憂困之中,蘇軾也請求出京任職,去杭州做了通判。

臨(lin) 走前,他寫(xie) 了這封告別友人的信劄,“久別思念不忘……”其中自然有失落情緒。隻不過,生性豪放的蘇軾,將這種鬱結不達的心境,用輕鬆超然的筆調表達了出來。《治平帖》中“風度翩翩”的字態,被趙孟頫稱為(wei) “字畫風流韻勝”,帶著神明清朗的精神意趣。

自熙寧四年(1071年)起,蘇軾先後在杭州、密州(今山東(dong) 諸城)、徐州、湖州等地任地方官,興(xing) 修水利、築堤護岸,因法便民、頗有政績。雖不及當年在京師滿麵春風,但他每一天都過得充實自在。直到元豐(feng) 二年(1079年)發生北宋曆史上最大的文字獄“烏(wu) 台詩案”,蘇軾因“詩詞暗諷朝局”,在湖州被捕,押解入京。

蘇軾後來在詩文中回憶,他在禦史台的監獄,就是一口百尺深井,麵積不大,一伸手就能觸到粗糙的內(nei) 壁。他隻能蜷起身坐在井中,遙望頭頂的天窗。在獄中被囚禁4個(ge) 月,蘇軾曾托獄卒帶“絕命詩”給蘇轍,“與(yu) 君世世為(wei) 兄弟,更結來生未了因”。這首詩被呈送到了神宗皇帝麵前。神宗讀後,感動不已,下令對蘇軾從(cong) 輕發落,貶他為(wei) 黃州(今湖北黃岡(gang) )團練副使。

“天下第三行書(shu) ”

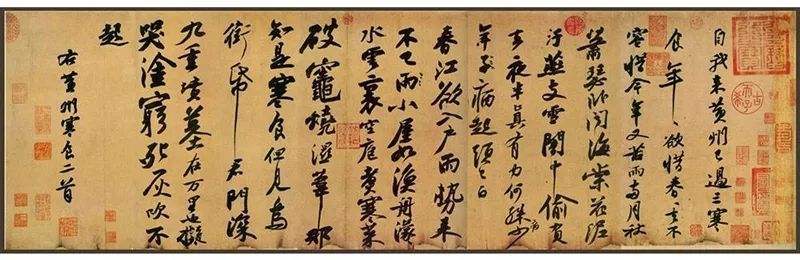

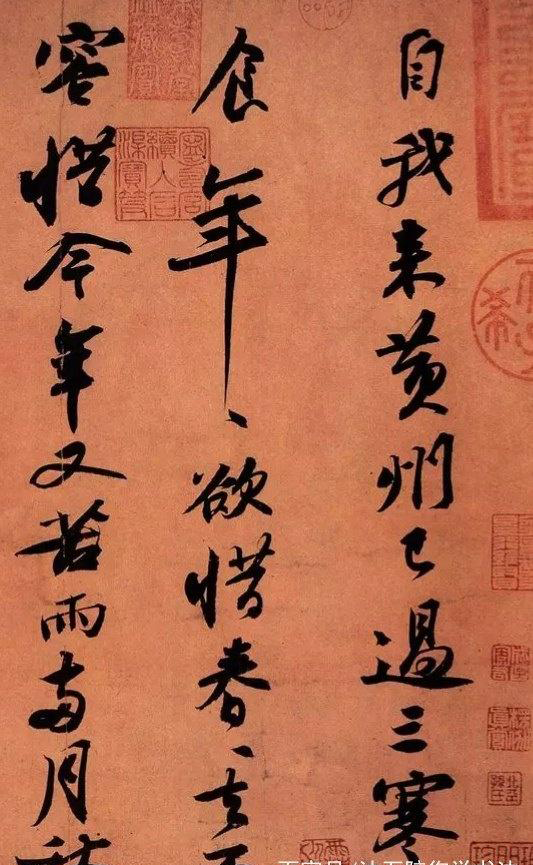

“烏(wu) 台詩案”這一巨大打擊成為(wei) 蘇軾一生的轉折點。被貶黃州的這段日子,仕途陷入穀底,但同時,他迎來了一生創作中的巔峰時刻。詩詞上,蘇軾在黃州時寫(xie) 下千古名作《念奴嬌·赤壁懷古》;書(shu) 法上,則由此進入“中年圓勁”期,留下“天下第三行書(shu) ”《寒食帖》。

蘇軾《寒食帖》

是其傳(chuan) 世書(shu) 法中最好的一件

被譽為(wei) “天下第三行書(shu) ”。

北宋時的黃州還是一片荒涼之地,團練副使一職相當低微,並無實權,俸祿也十分微薄。蘇軾初到黃州時,精神上鬱鬱不得誌,生活上也窮困潦倒。

遠離政治紛爭(zheng) ,他開始整理複雜心緒,逐漸適應了“放浪山水間”的閑淡生活。跟好友通信,蘇軾說:“扁舟草履,生來未曾有此適。”盤纏用盡,俸祿不夠一大家子花,蘇軾又在城東(dong) 辟了一片荒置的坡地,揮汗田間,耕作糊口,自稱“東(dong) 坡居士”。有一次,蘇軾跑到夜市喝酒,被一個(ge) 酩酊大醉的流浪漢撞倒。他很生氣,本想跟那個(ge) 人吵一架,隨後卻忽然笑了。後來蘇軾給好友寫(xie) 信,說這件事令他“自喜漸不為(wei) 人知”。曾經名滿京師的大詩人,卻漸漸不為(wei) 人知,但蘇軾自己還挺高興(xing) 的。

當代畫家蔣勳評論說:“這段時間是他最辛苦、最悲慘的時候,也是他最超越、最升華的時候。”《寒食帖》正是蘇軾在如此心境下,寫(xie) 就的兩(liang) 首詩作草稿,內(nei) 容惆悵孤苦又蒼勁曠達。

“自我來黃州,已過三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,兩(liang) 月秋蕭瑟。臥聞海棠花,泥汙燕支雪……”我從(cong) 牢獄中出來,流落黃州,春天清明前後,已經是寒食節了,雨卻下不停,像秋天一樣蕭瑟;小屋子如同一隻漁船,被一片水霧包圍,空空的廚房隻剩冷菜,爐灶破破爛爛的,濕柴也燒不起來;我原本覺得自己還是少年,經曆一次牢獄之災後突然像生了場大病,頭發都白了;我想回去報效朝廷,無奈可望而不可及……

初看這張帖,字跡顛倒隨意,大小不一,又很粗拙。當時就有人覺得這些字“很醜(chou) ”,蘇軾自己也大方承認:我的字就是“石壓蛤蟆體(ti) ”,像石頭壓死的一隻蛤蟆,扁扁的。但精於(yu) 書(shu) 法的人都看得出,那頓挫中有嫵媚宛轉,收放自如,是傳(chuan) 世蘇書(shu) 中最好的一件。所以蔣勳用“綿裏裹鐵”評價(jia) 《寒食帖》,黃庭堅則稱之為(wei) “圓勁”。

這種獨特風貌,是蘇軾在學唐人小楷的基礎上形成的。在唐代眾(zhong) 多書(shu) 法家中,蘇軾對顏真卿最為(wei) 推崇。但蘇軾在學古時,又融入了自己的筆意。這份筆意,便是他所提倡、引領的“尚意”書(shu) 風。

在蔣勳看來,蘇軾書(shu) 法最偉(wei) 大之處就在於(yu) ,他的“尚意”讓人們(men) 覺得藝術創作就是真性情。“真正懂蘇軾的人,都認為(wei) 他那些字美得不得了。”

蔣勳曾將“三大行書(shu) ”放在一起品鑒。王羲之寫(xie) “天下第一行書(shu) ”《蘭(lan) 亭序》,彼時戰亂(luan) 剛過,驚魂甫定,幸存的逃亡者在南方度過了一個(ge) 春天,人們(men) 能從(cong) 灑脫俊逸的字裏聽到曆史的哭聲;顏真卿寫(xie) “天下第二行書(shu) ”《祭侄文稿》,他在戰後屍橫遍野的廢墟中,找到侄子的頭顱,塗塗改改的字跡背後是血淚迸濺;“天下第三行書(shu) ” 《寒食帖》則見證了文人的品格氣度。人生不完美,但蘇軾還是希望在這樣頹敗的時間裏活出另一種意義(yi) 。

遺憾的是,在此次展覽中,藏於(yu) 台北故宮博物院的《寒食帖》未能亮相。不過,此次展出的《新歲展慶帖》《人來得書(shu) 帖》合集,同樣來自蘇軾的“中年圓勁”期。

蘇軾作畫也推崇“尚意”。他的枯木、石頭、竹子都“以書(shu) 入畫”—— 看似疏野草草,不求形似,用筆隨意,其實行筆的輕重緩急,盤根錯節,都流露出很深的功底。作為(wei) 文人畫的倡導者之一,蘇軾最早提出了“文人畫”的概念。從(cong) 這個(ge) 角度上來說,元代趙孟頫、明代董其昌、清代“八大山人”等一大批將中國文人畫推向高峰的優(you) 秀畫家,都是蘇軾門下的學生。

蘇軾存世畫作僅(jin) 有兩(liang) 幅:《枯木怪石圖》(抗戰時流入日本)與(yu) 《瀟湘竹石圖》(今藏於(yu) 中國美術館)。被貶黃州時,他曾將這幅《瀟湘竹石圖》贈與(yu) 一起橫遭政治迫害的孫覺。

蘇軾擅畫枯木、石頭

此圖為(wei) 其存世作品《枯木怪石圖》

狼狽又有趣的老頭兒(er)

蘇軾書(shu) 法的“晚年沉著”期,始於(yu) 他62歲時。這一年,蘇軾被一葉孤舟送到了更荒涼的海南儋州。

在此之前,蘇軾曾短暫地登上他政治生涯中的最高峰。元豐(feng) 八年(1085年)時,宋哲宗即位。高太後以哲宗年幼為(wei) 名,臨(lin) 朝聽政,司馬光重新被起用,蘇軾得以重返政壇。以禮部侍郎被召回京師後,蘇軾又升為(wei) 翰林學士、中書(shu) 舍人。

元祐八年(1093年),高太後去世,哲宗執政,變法派再度掌權。4年後,蘇軾被貶儋州。

宋朝時,放逐海南是僅(jin) 比砍腦袋輕一等的罪罰。然而對於(yu) 幾經沉浮的蘇軾而言,貶謫似乎成了人生難得的“賞賜”。蘇軾剛到惠州時,突然說起,唐朝以後沒有被貶到過五嶺以南的朝廷命官,他破紀錄了,所以很高興(xing) ;到了廣州,人家覺得這裏是濕熱難忍的不毛之地,他卻寫(xie) 詩說荔枝很好吃——“日啖荔枝三百顆”;到了儋州,他認識了一些原住民,還找到了新樂(le) 子——吃生蠔。蘇軾給幼子蘇過寫(xie) 信說,這裏的生蠔美味極了,又叮囑兒(er) 子,千萬(wan) 別告訴別人,以免其他人紛紛要求被貶到海南,跟他瓜分這美味。

蘇軾一生宦海浮沉,正是兄弟師友間的情誼,給他帶來了溫暖和慰藉。蘇軾蘇轍兩(liang) 兄弟聚少離多,《水調歌頭·明月幾時有》《和子由澠池懷舊》都是蘇軾為(wei) 弟弟所作。蘇軾在朝堂被人誣陷、受人排擠,但從(cong) 不缺為(wei) 他兩(liang) 肋插刀的好友,當年蘇軾被貶黃州,相識於(yu) 京師的馬夢得就隨他而至,陪他受苦。歐陽修與(yu) 蘇軾的師生情也一直被傳(chuan) 為(wei) 佳話,歐陽修作古後,蘇軾曾揮筆寫(xie) 下緬懷恩師的《西江月·平山堂》。蘇軾周圍還有一大批門生與(yu) 崇拜者,其中“四學士”黃庭堅、秦觀、張耒、晁補之,都在蘇軾貶謫期間和他唱和詩詞,抱團取暖。

蘇軾以一種樂(le) 觀心態,開闊個(ge) 性,活成一種豁達人生的典範。相對應地,他的晚年代表書(shu) 法《洞庭春色賦》《中山鬆醪賦》《答謝民師論文帖》愈發沉著勁健,透著一股浩蕩之氣。

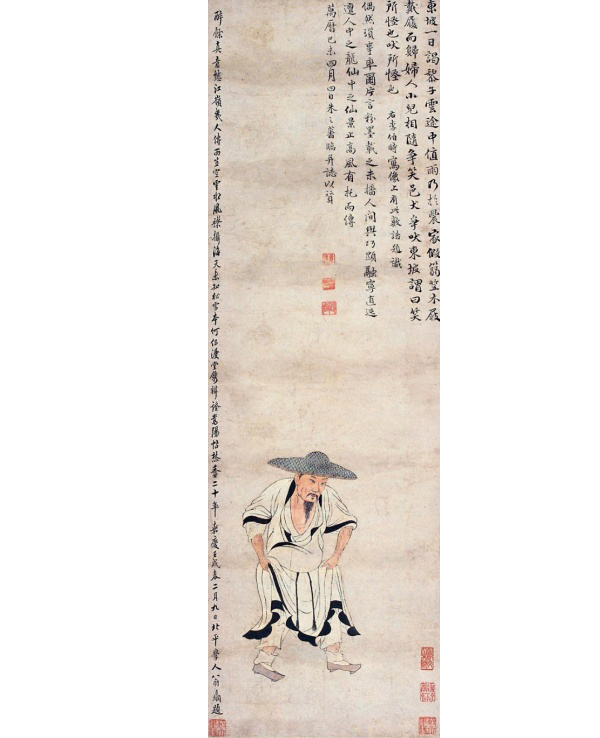

此次展覽中,還有一幅明代畫家朱之蕃所畫的《臨(lin) 李公麟畫蘇軾像軸》,壓軸亮相。相傳(chuan) 蘇軾晚年在海南,某次去別人家串門的時候,偶遇大雨,就借了原住民的草帽和木屐穿上。大概是因為(wei) 那樣子既狼狽又搞笑,當地人指著他笑個(ge) 不停,甚至連雞犬也跟著起哄。《臨(lin) 李公麟畫蘇軾像軸》正是取材於(yu) 此,畫中老頭兒(er) 十分有趣。

然而在蘇軾的內(nei) 心深處,還是特別期盼有一天能回到中原的。在儋州時,他曾跟兒(er) 子蘇過說:“我絕不為(wei) 海外人。”

元符三年(1100年)正月初九,年僅(jin) 24歲的哲宗去世。弟弟趙佶在向太後的主持下繼位,是為(wei) 徽宗。哲宗給徽宗留下了一個(ge) 表麵光鮮實則元氣大傷(shang) 的宋王朝,歐陽修、司馬光、王安石都已成為(wei) 古人。那年4月,朝廷頒行大赦,召蘇軾等“徙內(nei) 郡”。

誥下儋州,終能北歸的消息讓蘇軾喜出望外。這一次,蘇軾下定決(jue) 心遠離京師。他計劃著“渡嶺過贛歸陽羨,或歸穎昌”,要與(yu) 蘇轍“老兄弟相守,過此生矣”,也曾想過回四川老家,像陶淵明一樣當個(ge) 農(nong) 夫。

但這些願望都沒實現。第二年8月,北歸途中,64歲的蘇軾在常州逝世。