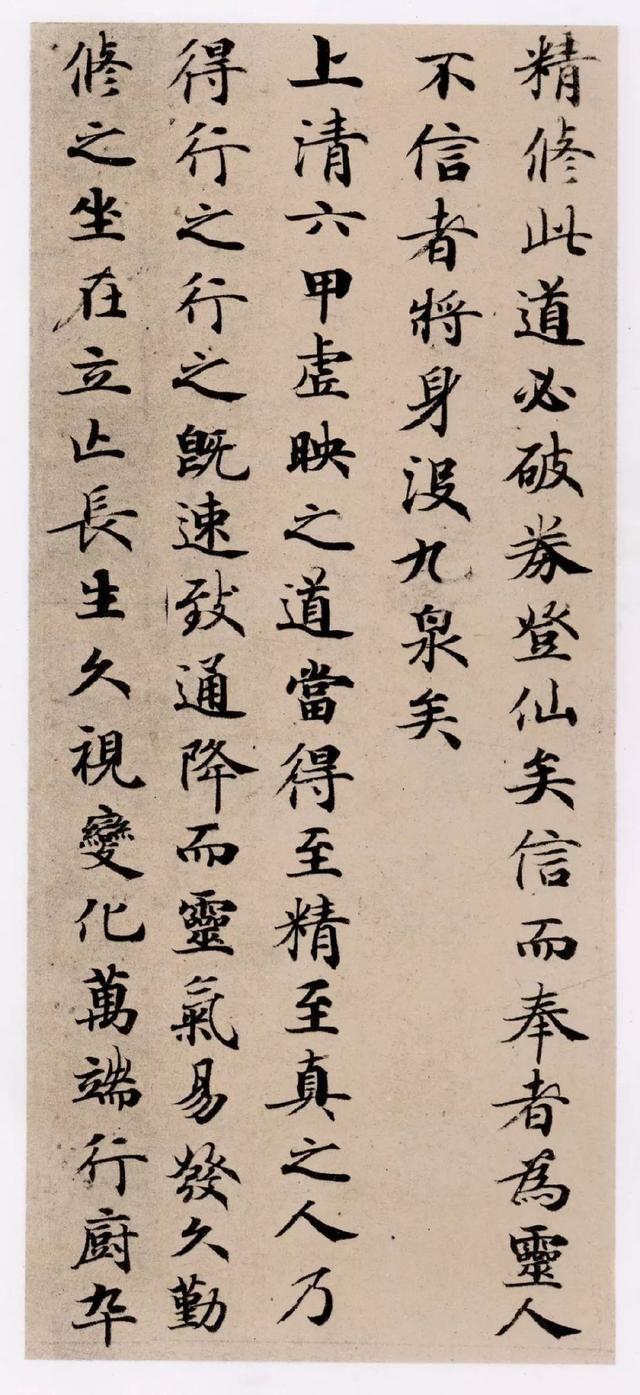

唐人寫(xie) 本《靈飛經》是中國史上的小楷名作,全名《靈飛六甲經》,是一卷道家的經書(shu) ,主要闡述存思之法。該帖書(shu) 於(yu) 唐開元二十六年(738),無書(shu) 者名款,舊傳(chuan) 為(wei) 鍾紹京所書(shu) 。

《靈飛經》是唐人小楷的最高峰,此帖用筆靈動輕盈而不失厚重,結構側(ce) 媚多姿又不失端莊;既有寫(xie) 經常見之精練純熟,又處處顯現二王書(shu) 風“明月入懷”之雅致。

在敦煌莫高窟藏經洞的經卷出土之前,傳(chuan) 世的唐人寫(xie) 經作品為(wei) 數不多,而此卷堪稱其中翹楚,自明末被刻入《渤海藏真帖》公之於(yu) 世後,其清靈而雅致的書(shu) 風立即為(wei) 世人所驚豔,從(cong) 學者鵲起,以至於(yu) 成為(wei) 有清一代著名的小楷範本,不斷被翻刻,從(cong) 而廣為(wei) 傳(chuan) 播,甚至影響到整個(ge) 清代。

即使到了今天,我們(men) 將其與(yu) 莫高窟出土的眾(zhong) 多唐人寫(xie) 經及日本奈良時期所傳(chuan) 唐人寫(xie) 本相比,依然並不遜色,可見此卷的水平之高。但曆代關(guan) 於(yu) 此卷的作者、源起、流傳(chuan) 、傳(chuan) 播尚留有諸多爭(zheng) 議,本文就這些方麵試圖拂去曆史的塵埃,探究其本來麵目。

一、關(guan) 於(yu) 書(shu) 寫(xie) 者

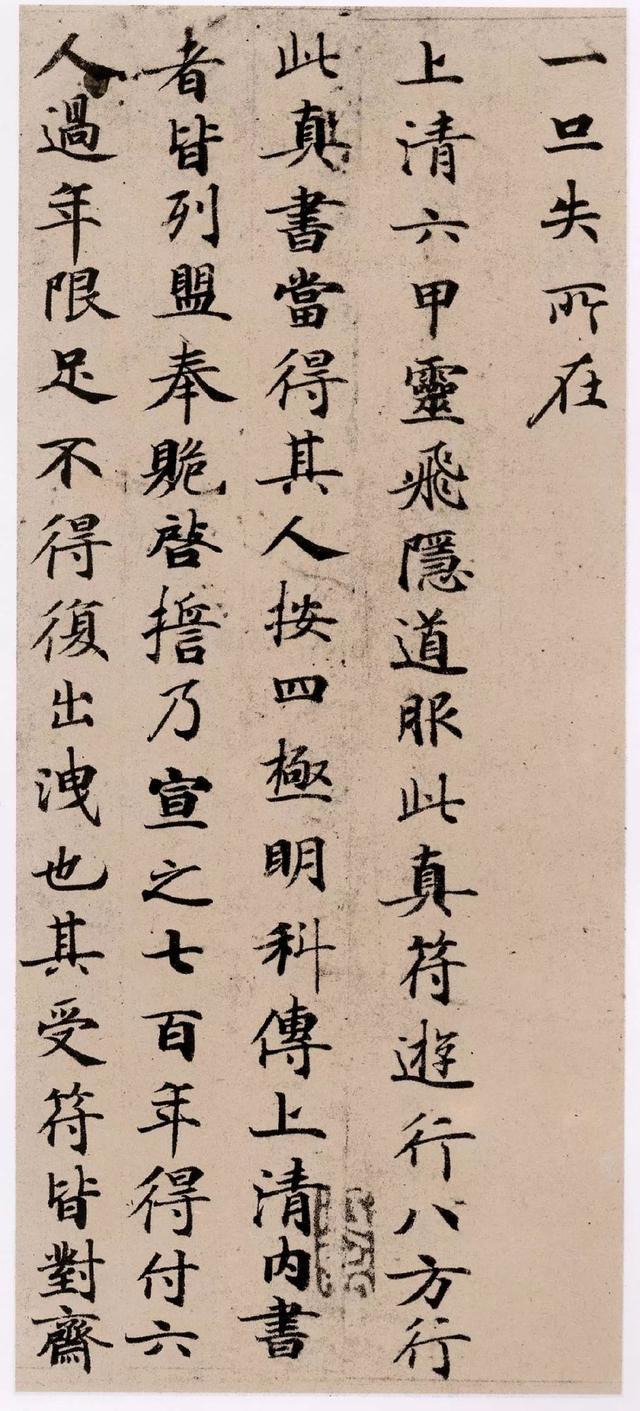

關(guan) 於(yu) 此卷書(shu) 寫(xie) 者最早的記載是元代人袁桷①,其在著作《清容居士集卷47》的《題唐玉貞公主六甲經》中認為(wei) 該帖是鍾紹京所書(shu) 。其文如下:

《靈飛六甲經》一卷,唐開元間書(shu) 。當時名能書(shu) 者,莫若李泰和、徐季海,然皆變習(xi) 行體(ti) ,獨鍾紹京守鍾王舊法。餘(yu) 嚐見《愛州刺史碑》、《黃庭經》,無毫發違越。至開元間,從(cong) 貶所入朝,一時字畫,皆出其手。此卷沉著遒正,知非經生輩可到,審定為(wei) 紹京無疑。

從(cong) 中可見,袁桷對鍾紹京所書(shu) 也僅(jin) 僅(jin) 是一種推測,並無可靠證據。其後董其昌在《靈飛經》後跋中進一步坐實了這一論斷,其文如下:

此卷有宋徽宗標題及大觀、政和小璽,內(nei) 諱字如“泯”、“泄”二字,皆缺其偏,不止“世民”二字避諱已也,開元時經生皆仿褚河南,此獨宗右軍(jun) 《黃庭》,袁清容定為(wei) 鍾紹京亦以宋思陵於(yu) 經生書(shu) 不收入內(nei) 府,而書(shu) 家品韻可望而知耳。又觀點定訛字,似為(wei) 進呈揀本,當時夜光抵鵲,屑越太甚,餘(yu) 獲此卷,則如窶人解衣珠矣,書(shu) 以誌幸!

鍾紹京說影響頗大,明清書(shu) 家多從(cong) 此說,而清代部分學者則否定了這一說法,如錢泳在其《履園叢(cong) 話》卷十《收藏》篇中通過與(yu) 當時所傳(chuan) 的唐人寫(xie) 經相比對認為(wei) 乃唐經生所作。原文如下:

有唐一代,墨跡、告身而外,惟佛經尚有一二,大半皆出於(yu) 衲子、道流,昔人謂之經生書(shu) 。其書(shu) 有瘦勁者近歐、褚,有豐(feng) 腴者近顏、徐,筆筆端嚴(yan) ,筆筆敷暢,自頭至尾,無一懈筆,此宋、元人所斷斷不能及者。唐代至今千餘(yu) 年,雖是經生書(shu) ,亦足寶貴。往時雲(yun) 間沈屺雲(yun) 司馬托餘(yu) 集刻晉、唐小楷,為(wei) 其聚唐經七八種,一曰《心經》(即屺雲(yun) 所藏),一曰《鬱單越經》(歙鮑席芬家所藏),一曰《轉輪王經》(繁昌鮑東(dong) 方所藏),一曰《金剛經》(吳門陸謹庭所藏),一曰《長壽王品迦那經》(寧波孫曉江所藏),一曰《大般若經》(吳門黃蕘圃所藏),一曰《蓮華經》(揚州徐芝亭所藏),一曰漢陽塔中殘經(張芑堂所藏)。他如《兜沙經》(吳門葉氏所刻)、《律藏經》(王夢樓所藏)之類,生平所見者,不一而足,乃悟《靈飛經》之非鍾紹京書(shu) ,不辯而自明矣。

另外清代學者王澍在其《竹雲(yun) 題跋》亦認為(wei) 《靈飛經》非鍾紹京所書(shu) 。

那麽(me) ,鍾紹京究竟何許人也?

鍾紹京,字可大(公元659—746年),唐代興(xing) 國清德鄉(xiang) 人(今江西贛州人),唐睿宗景龍年間,官拜中書(shu) 令,封越國公。唐代家。師承薛稷,筆意瀟灑,風姿秀逸。他嗜書(shu) 成癖,也是收藏家,個(ge) 人收藏名家真跡數百卷。家藏王羲之、王獻之、褚遂良真跡至數十百卷。

紹京書(shu) 名鼎盛,曆代墨家爭(zheng) 相讚揚,評價(jia) 很高。宋代曾鞏在《元豐(feng) 類稿》中稱:“紹京字畫妍媚,遵道有法,誠少與(yu) 為(wei) 此”。宋米芾《書(shu) 史》稱鍾紹京書(shu) “筆勢圓勁”。明董其昌說:“紹京筆法精妙,回腕藏鋒,得子敬神髓。趙文敏正書(shu) 實祖之”,清代包世臣在《藝舟雙楫》中雲(yun) :“紹京如新鶯矜百轉之聲”,清代葉昌熾在《語石》中高度評價(jia) :“紹京與(yu) 薛少保齊名,開元初書(shu) 家第一”。

掛於(yu) 鍾紹京名下的作品有《升仙太子碑陰》、《轉輪王經》、《靈飛經》等,但其中比較可靠的作品隻有武則天親(qin) 書(shu) 的《升仙太子碑》碑陰中的諸王題名,此碑今存河南偃師縣府店緱山之山頂,題名字跡筆劃圓轉流暢,與(yu) 《靈飛經》有相似之處,可見從(cong) 書(shu) 風上看有一定的聯係。但是疑問有二:

首先,開元二十六年時,鍾紹京已虛歲80歲,以如許高齡尚能寫(xie) 出如此清麗(li) 精到的小楷,這很難讓人信服。

其次,唐以前由於(yu) 印刷術尚不發達,當時書(shu) 籍的傳(chuan) 播基本靠手工傳(chuan) 抄,產(chan) 生了一種稱為(wei) “經生”的職業(ye) ,當時宮廷用書(shu) 多由“弘文館”等處的經生抄寫(xie) ,經生的地位比較卑微,鍾紹京以高官之尊去從(cong) 事如此低等的工作,讓人不可思議。

由此可見,鍾紹京書(shu) 之說,當屬附會(hui) ,並不可靠。

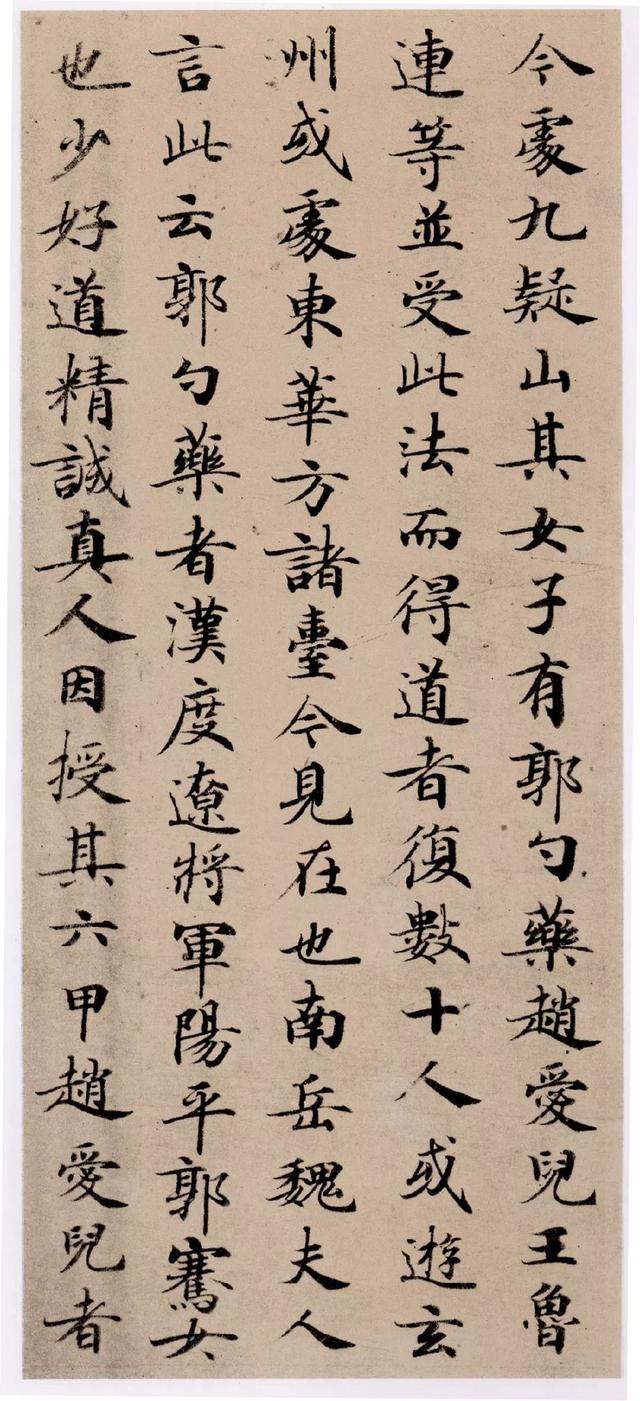

開元年間張九齡等人所撰《唐六典》卷10記載,秘書(shu) 省置“楷書(shu) 手八十人”,卷8記載,弘文館置“楷書(shu) 手二十五人”。這些“楷書(shu) 手”、“書(shu) 手”的職責中,為(wei) 官府抄經是他們(men) 的任務之一。那麽(me) 這些政府抄經書(shu) 手是如何培養(yang) 出來的呢?唐政府曾規定,“有性愛學書(shu) 及有書(shu) 性者,即入(弘文)館內(nei) 學書(shu) ”②,著名書(shu) 家歐陽詢、虞世南曾教習(xi) 楷法。學成的善書(shu) 者分到各館充當書(shu) 手。這些書(shu) 手沒有官銜品第,相當於(yu) “胥吏”,為(wei) 政府所雇傭(yong) 。敦煌所出的少量唐高宗內(nei) 府寫(xie) 經以及日本平安朝所傳(chuan) 唐內(nei) 府寫(xie) 經上都寫(xie) 有“弘文館楷書(shu) 成公道”、“左春坊楷書(shu) 蕭敬”、“秘書(shu) 省楷書(shu) 孫玄爽”、“經生王思謙”、“經生郭德”、“經生趙玄祥”等書(shu) 手題名,可見,當時的宮廷用經基本上都是由這些書(shu) 手抄寫(xie) 的。

基於(yu) 以上原因,當今學界普遍傾(qing) 向於(yu) 《靈飛經》為(wei) 唐經生所作。

二、關(guan) 於(yu) 玉真公主

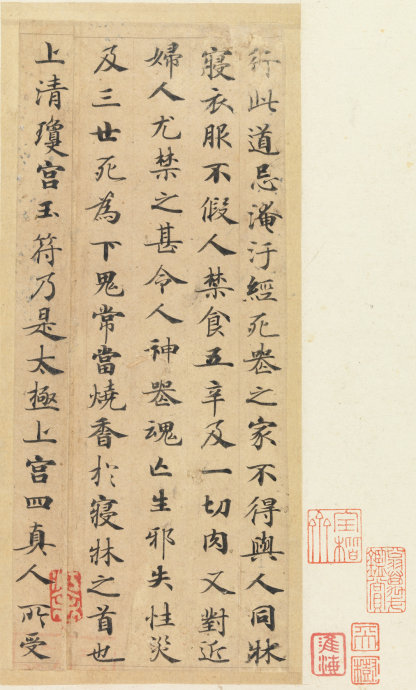

《靈飛經》卷的末尾有“大洞三景弟子玉真長公主奉勅檢校寫(xie) ” 的落款,這位玉真長公主是誰呢?

根據《新唐書(shu) •諸帝公主》的記載:玉真公主名李持盈,唐睿宗皇帝李旦第十女,玄宗李隆基胞妹。降世之初,母竇氏被執掌皇權的祖母武則天害死,自幼由姑母太平公主撫養(yang) 。受父皇和姑母敬奉道教影響,二十歲便入道為(wei) 女冠,號上清玄都大洞三景師,封崇昌縣主食租賦。

當然,貴為(wei) 公主,入道清修並非“緇衣頓改昔年妝”,過青燈黃卷下的日子。712年前後,唐睿宗(玉真的父親(qin) )為(wei) 兩(liang) 個(ge) 女兒(er) (玉真公主和金仙公主)的出家而在長安、終南山、洛陽等地建立道觀。僅(jin) 給玉真公主就至少建了三座道觀和一座別館,還占用了當年顯赫一時的太平公主的舊宅。她的宮觀之華麗(li) 一點不遜於(yu) 皇宮,甚至尚有過之。當時就有大臣上書(shu) 嫌太過奢糜。

同時玉真公主又廣遊天下名山,好結有識之士,與(yu) 當時的一些名人交往密切,甚至有人認為(wei) 在她的宮觀之中時常組織一些文藝沙龍,她還時常向其兄玄宗推薦一些有才華的人,經她舉(ju) 薦入朝的人有詩人李白、王維、高適等,李白、王維並曾作詩歌詠玉真公主:

玉真之仙人,時往太華峰。清晨鳴天鼓,飆欻騰雙龍。

弄電不輟手,行雲(yun) 本無蹤。幾時入少室,王母應相逢。

——李白《玉真仙人詞》

碧落風煙外,瑤台道路賒。如何連帝苑,別自有仙家。

此地回鸞駕,緣谿轉翠華。洞中開日月,窗裏發雲(yun) 霞。

庭養(yang) 衝(chong) 天鶴,溪流上漢槎。種田生白玉,泥灶化丹砂。

穀靜泉逾響,山深日易斜。禦羹和石髓,香飯進胡麻。

大道今無外,長生詎有涯。還瞻九霄上,來往五雲(yun) 車。

——王維《奉和聖製幸玉真公主山莊因題石壁十韻之作應製》

天寶初年,玉真公主年過五十,開始計劃自己的晚年生活,她看中了道教名山王屋山。於(yu) 是,唐玄宗出錢給她在王屋山大興(xing) 土木,這次的主體(ti) 建築叫靈都觀,這裏後來成為(wei) 玉真公主的終老之地。對此,《明一統誌》卷二十八有明確記載:“靈都宮,在濟源縣西三十裏尚書(shu) 穀,唐玉真公主升仙處。天寶間建,元至元間重修,有碑。”而濟源的地方史誌也記載:玉真公主晚年在王屋玉陽山靈都觀,以“柴門栝亭,竹徑茅室”為(wei) 依托,出家修真又18年,於(yu) 寶應元年(762年)在仙姑頂白日飛升,葬於(yu) 平陽洞府前。

唐代,道教有著特殊的地位。為(wei) 了鞏固統治,唐皇室自稱是老子李耳的後代,郡望在隴西成紀,也就是說,也是漢代飛將軍(jun) 李廣的後代,然後傳(chuan) 到後來的西涼國開國皇帝李槁,他們(men) 是這一世係的。所以道教是李家的宗教,是國教。在唐代近三百年的的統治中,道教始終得到唐王朝的扶植與(yu) 崇奉,道教的地位基本上都處於(yu) 三教之首,得到了前所未有的尊崇,各地道觀林立,道徒眾(zhong) 多,求仙學道之風遍及帝王貴族、平民百姓。在這一情況下,玉真公主信奉道教而出家為(wei) 道士,也就不足為(wei) 奇了。

今天我們(men) 能見到的唐高宗內(nei) 府寫(xie) 經多由政府掛銜的官員檢校,而此卷《靈飛經》由玉真公主親(qin) 自檢校督寫(xie) ,可見這一寫(xie) 本應該是供奉於(yu) 唐皇室內(nei) 廷的道藏經卷之一,也可見此卷的珍貴。

三、《靈飛經》墨跡的流傳(chuan)

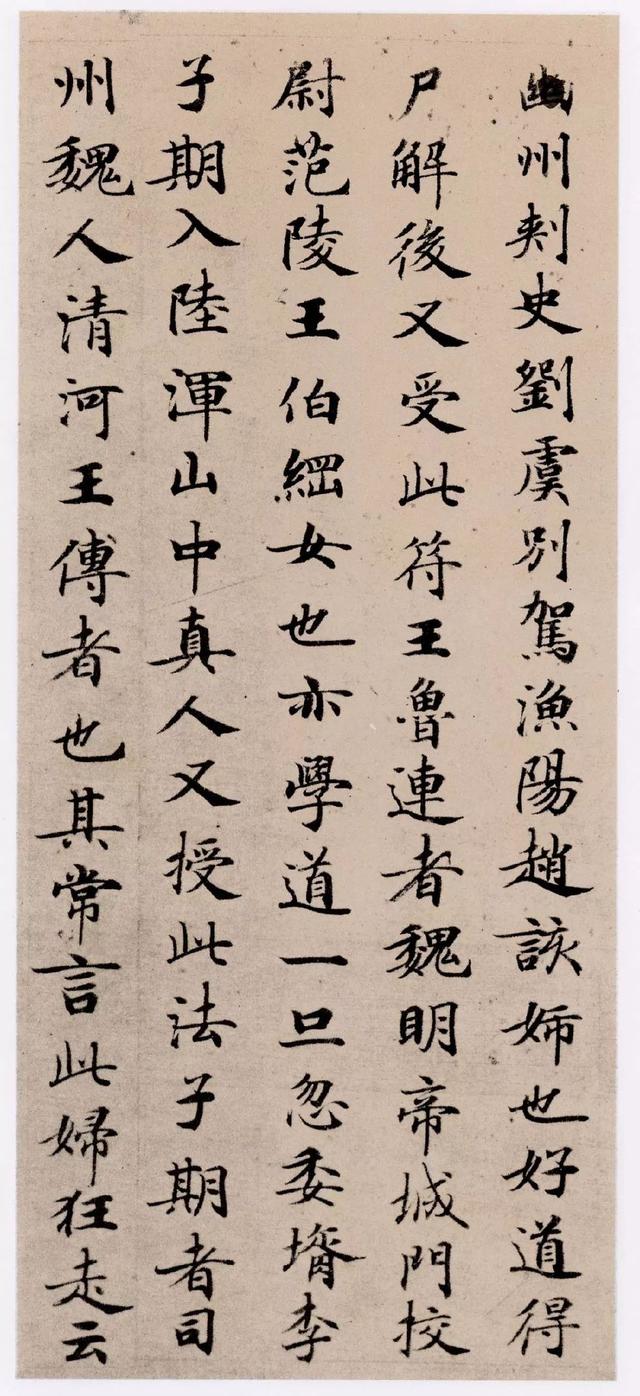

啟功先生在其《記<靈飛經>四十三行本》③一文中提到《靈飛經》在明代晚期被發現,事實上這件作品早已是煊赫名跡,因為(wei) 宋代時它已經入藏宮廷,由於(yu) 此帖墨跡今天隻流傳(chuan) 了其中四十三行,我們(men) 無從(cong) 考察原卷,但元代袁桷、明代董其昌題跋中均提到此卷出自宋內(nei) 府,董其昌後跋中雲(yun) :“此卷有宋徽宗標題及大觀、政和小璽”、“……以宋思陵於(yu) 經生書(shu) 不收入內(nei) 府”,可知此卷經曆了北宋和南宋的宮廷禦藏,並有宋徽宗親(qin) 書(shu) 的標簽。元代的藏處不明,其後之流傳(chuan) ,清代錢泳在《履園叢(cong) 話》中介紹甚詳,今錄之如下:

明萬(wan) 曆三十五年冬,董思翁得之吳用卿家,後思翁寫(xie) 《蓮華經》,必展閱一過,珍如球璧。庚戌歲,思翁出所寫(xie) 《蓮華》七卷,質於(yu) 太常卿陳公增城所,每卷議值百金,而虞太常有難色,乃以《靈飛》一冊(ce) 輔之。越十六年,思翁遣其子持金來索《蓮華》甚急,而陳氏正在勒石,不便遽反,往複不已。太常之子湖廣參政名之伸者,遂將《靈飛》抵《蓮華》以塞其意。參政私將《靈飛》割留四十三行藏於(yu) 家,意作雷煥留劍公案,而思翁竟未檢及也。至戊辰歲,參政遇思翁於(yu) 西湖昭慶寺,問《靈飛》無恙否,則已作王、謝家燕矣。

自此四十三行藏於(yu) 陳氏,傳(chuan) 至體(ti) 齋中丞名用敷者,亦能世守。吾鄉(xiang) 秦味經司寇素聞《靈飛》名,從(cong) 中丞借觀數四,中丞故為(wei) 司寇門生,不得已,乃贈之。司寇既得,秘不示人,歿後其子靜軒太史稍稍誇於(yu) 人間。中丞任安徽布政時,偶過錫山,以計賺歸,仍為(wei) 陳氏所有,真藝林佳話也。餘(yu) 老友陳無軒學博曾載入《寓賞編》,與(yu) 餘(yu) 備述甚詳。是細麻紙本,甚完好,都四十三行,計六百八十五字。較諸全本,雖僅(jin) 吉光片羽,而與(yu) 石本對勘,則結體(ti) 用筆,毫發不爽,至於(yu) 精神奕奕,自在遊行,又非石本所能幾及也。餘(yu) 年來奔走衣食,以不獲一見為(wei) 恨,後見曾氏《滋蕙堂帖》,乃知即從(cong) 《藏真》翻刻,故亦缺此十二行,並作趙鬆雪偽(wei) 跋於(yu) 後,則較《藏真》有霄壤之隔矣。餘(yu) 前年冬在邗上,知為(wei) 吳餘(yu) 山文學所購,今中書(shu) 舍人謝君若農(nong) 借以上石。嘉慶辛未十月廿日過楓涇鎮,始觀於(yu) 若農(nong) 齋中,摩挲石刻幾三十年,一朝得見真跡,喜不自勝。他日尚擬從(cong) 餘(yu) 山再乞一觀,僅(jin) 模此十二行以補陳、曾兩(liang) 家之闕,不亦大快事耶!

從(cong) 董其昌後跋及上文可知,明萬(wan) 曆二十一年(1593)董其昌即在西安看過此經,並在帖尾題有觀款,十四年後,即萬(wan) 曆三十五年(1607)董其昌從(cong) 吳廷④家獲得該帖。三年後,即萬(wan) 曆三十八年(1610),董其昌將其連同《法華經》一起抵押給海寧陳瓛(字元瑞,號增城)⑤,十六年後贖回。陳家私自扣留了其中四十三行。陳家四十三行後流傳(chuan) 到後代陳用敷之手⑥,將其送給老師秦蕙田⑦。秦蕙田死後,陳用敷再從(cong) 其子處以計賺歸,後流入吳餘(yu) 山之手。

此帖其後輾轉流傳(chuan) ,翁同龢之父翁心存⑧於(yu) 道光18年乙未(1839)購得,價(jia) 500兩(liang) 白銀。此後一直在翁家流傳(chuan) ,由於(yu) 翁同龢沒有子嗣,他的家藏均傳(chuan) 給他哥哥翁同爵過繼給他的兒(er) 子翁曾翰。在之後的傳(chuan) 承中,又有兩(liang) 人因沒有子嗣,均從(cong) 翁同龢另一個(ge) 哥哥翁同書(shu) 那一支的血脈裏,過繼孩子來繼承,後傳(chuan) 入翁萬(wan) 戈之手,翁萬(wan) 戈1918年出生於(yu) 上海,在天津接受小學及初中啟蒙教育,1938年,翁萬(wan) 戈先生赴美國普渡大學留學,1948年秋天,為(wei) 避戰火,翁萬(wan) 戈和他的家人把家傳(chuan) 收藏打包,遠渡重洋。先從(cong) 天津運到上海,再從(cong) 上海運到紐約,在1949年初到了美國。翁萬(wan) 戈現在年事已高,《靈飛經》四十三行一直由美國紐約大都會(hui) 藝術博物館代為(wei) 保存,大概於(yu) 21世紀初正式轉讓給大都會(hui) 藝術博物館。

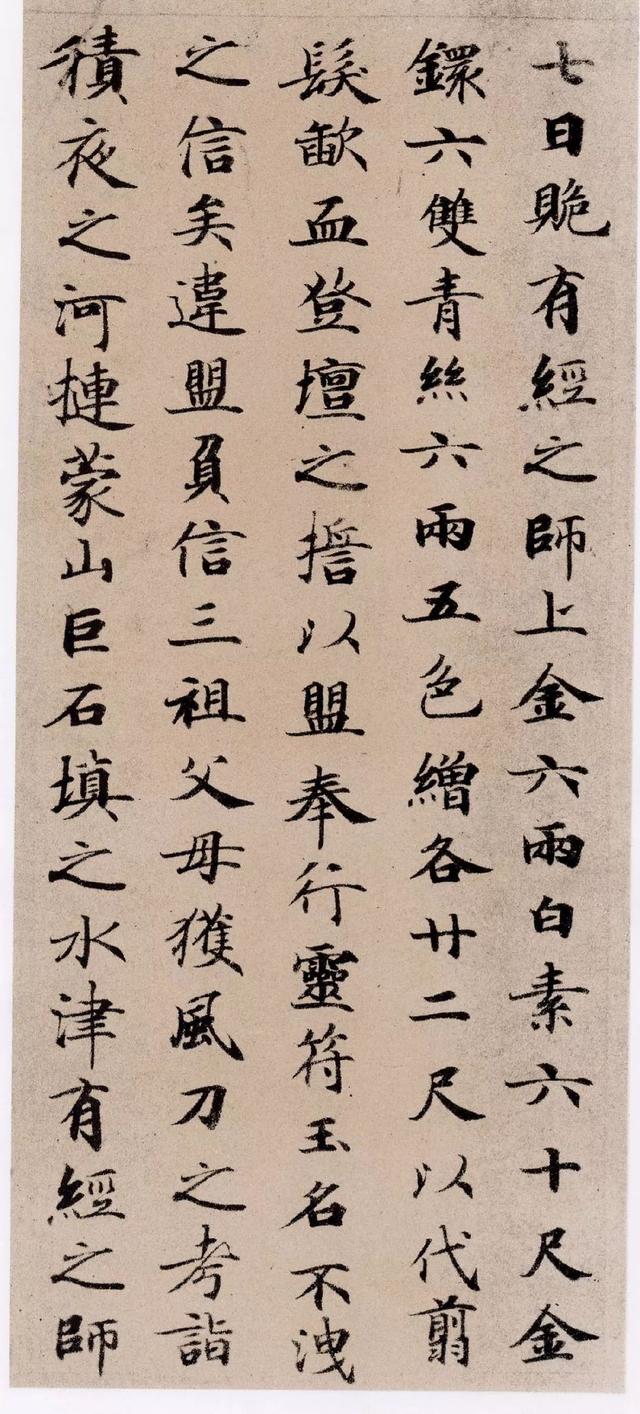

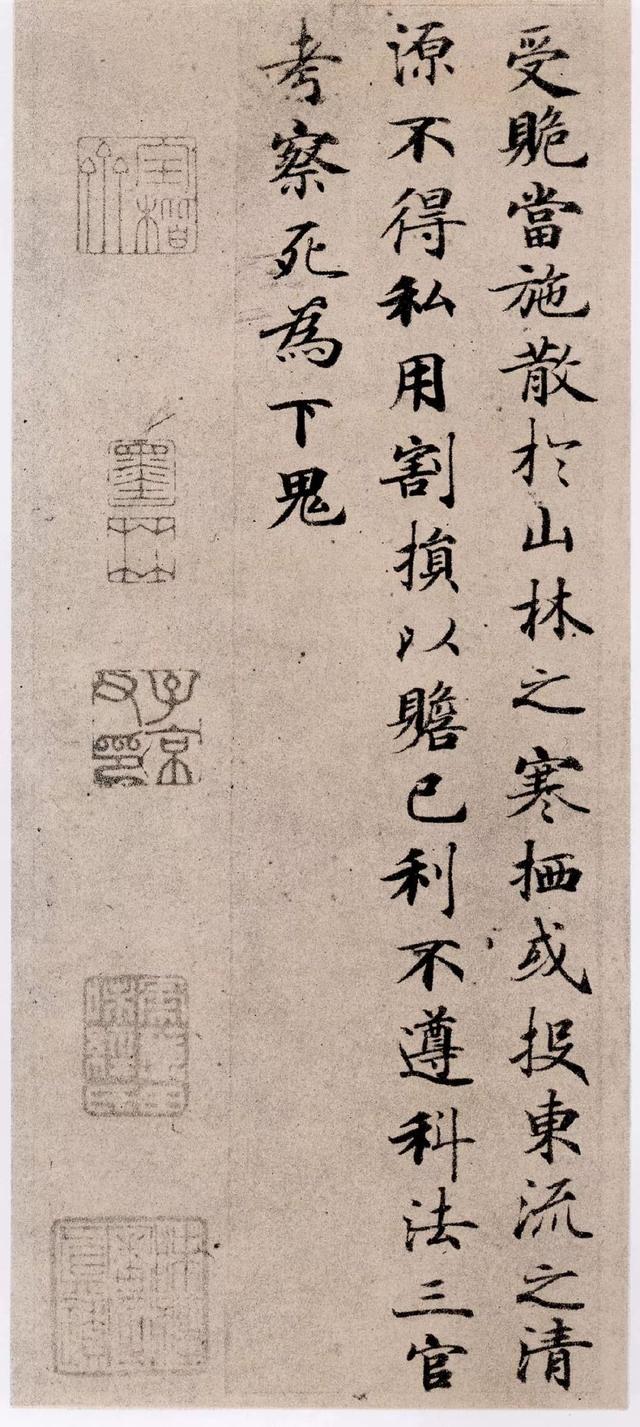

此經殘存四十三行本已由卷改裝成冊(ce) 頁,共10頁,43行。經後附有董其昌向陳瓛索書(shu) 信劄3頁,及陳家、翁家等題跋若幹。

而董其昌所藏主體(ti) 部分,據錢泳所載,董其昌從(cong) 陳家將《靈飛經》贖歸二年後,即明崇禎元年(1628),陳瓛之子陳之伸與(yu) 董其昌相遇於(yu) 西湖昭慶寺,問起《靈飛經》,則早已從(cong) 董其昌手中轉出,其後不知所蹤。據稱部分曾藏於(yu) 嘉興(xing) 郭姓手中,未知是否還存在於(yu) 天壤之間?

四、《靈飛經》的傳(chuan) 播

在現代印刷術出現之前,作品最為(wei) 有效的傳(chuan) 播方式有二,一為(wei) 勒碑、一為(wei) 刻帖,而靈飛經的傳(chuan) 播則肇始於(yu) 《渤海藏真帖》。

此帖為(wei) 浙江海寧陳瓛私家刻製,明崇禎三年刻成(1630年),陳瓛(字元瑞、甫申、號息園、增城)親(qin) 自編集,名刻手章鏞摹勒上石。《渤海藏真帖》共八卷,前有帖目,集唐、宋、元三代十家法書(shu) ,編為(wei) 8卷。卷一即為(wei) 鍾紹京書(shu) 《靈飛經》,卷二為(wei) 褚遂良、陸柬之書(shu) ,卷三為(wei) 蔡襄、蘇軾書(shu) ,卷四為(wei) 蔡京、黃庭堅、米芾書(shu) ,卷五為(wei) 米芾、米友仁父子書(shu) ,卷六至卷八為(wei) 趙孟頫書(shu) 。

《渤海藏真帖》中“渤海”二字,源於(yu) 陳氏之祖籍,海寧陳氏,本為(wei) 高氏,原籍渤海,宋太尉高瓊之後。明洪武初,高諒入贅海寧城東(dong) 陳明誼家為(wei) 婿,其子榮遂承外家之姓為(wei) 陳氏,而以父之高氏祖籍為(wei) 郡望,故稱渤海陳氏。

明代匯刻叢(cong) 帖成風,海寧陳氏曾刻《玉煙堂帖》、《渤海藏真帖》等匯帖5部,以《玉煙堂帖》為(wei) 始,以《渤海藏真帖》帖最為(wei) 精善,亦以此帖流傳(chuan) 最廣。

雖然《渤海藏真帖》刻成於(yu) 崇禎三年(1630),但估計第一卷《靈飛經》應該刻成於(yu) 1626年董其昌向陳氏贖回《靈飛經》墨跡之前,由於(yu) 直接從(cong) 原作摹出,加上刻工的技藝高超,此冊(ce) 刻本極其精確地再現了《靈飛經》原作的風貌,為(wei) 世人所稱道。楊守敬《學書(shu) 邇言》評為(wei) “渤海藏真帖皆以墨跡上石,其中《靈飛經》一冊(ce) ,最為(wei) 精勁,為(wei) 世所重。”

但未知何種原因,陳氏扣留的43行墨跡的末12行未被刻入帖中。由於(yu) 《渤海藏真帖》本《靈飛經》刻於(yu) 原卷被割裂之前,所以該帖已是最能反映原作完整原貌的刻帖。

原帖以質地細膩而堅硬的太湖石精細打磨後刻製,《靈飛經》一冊(ce) 共用長70厘米左右,高30厘米左右的條石7條,每條刻5頁,每頁6行,除《靈飛經》本身外,還附刻董其昌後跋3段,計5頁半,共計全冊(ce) 35頁⑨。據張彥生先生《善本碑帖錄》記載,最初拓本完好無損,稍後拓本12頁第三行首字“朱兵”之“朱”字裂一線,清初拓本第5頁第2行中“齋室”二字破損,一般以“齋室”二字不損者為(wei) 初拓。據王壯弘《帖學舉(ju) 要》所載:清初拓本董其昌跋“十五年”行與(yu) “戊戌冬”行之間無直裂泐痕;乾嘉拓本,經文後段下方尚無亂(luan) 刀痕;道光以後拓本後段下方有亂(luan) 刀痕18條,世稱“十八刀本”,其時由於(yu) 椎拓過多,字口已經比較模糊。

至太平天國時,因戰亂(luan) 《渤海藏真帖》和《玉煙堂帖》二堂法帖散失嚴(yan) 重,有的被人拿去修築城牆,其後經陳家後人搜集整理,合諸帖為(wei) 一幀,更名《煙海餘(yu) 珍帖》,移置於(yu) 陳閣老宅內(nei) ,當時還存三百多塊,此後又經抗日戰爭(zheng) 和文革,散失更嚴(yan) 重。直到1973年,文物部門組織力量收集二堂法帖殘石,得二百多塊,1982年,海寧縣政府把二堂法帖列入第一批縣級文保,而其中的《靈飛經》7方原石不知是否保存完好。

其後,隨著《靈飛經》的流傳(chuan) 日廣,人們(men) 開始將這種典雅靈秀的字體(ti) 作為(wei) 科舉(ju) 考試的標準範本,社會(hui) 的需求越來越大,隨之出現了大量的翻刻本,就筆者所見,不下十餘(yu) 種,有刻於(yu) 石的,也有刻於(yu) 木的,其中,有一種翻刻本在清中期以後聲望甚至蓋過了原帖《渤海藏真帖》,這個(ge) 帖就是《滋蕙堂帖》。

《滋蕙堂帖》又稱《滋蕙堂墨寶》,清乾隆三十三年(1768)嘉祥曾恒德刻。曾恒德,山東(dong) 嘉祥人,後遷福建惠安縣。乾隆十七年舉(ju) 人,由國子監學正助教升刑部主事員外郎中,記名禦史。辛醜(chou) 春,授湖北鄖陽知府。《靈飛經》被其刻入《滋蕙堂墨寶》卷三,在翻刻過程中做了許多的修飾與(yu) 偽(wei) 造,以提高該帖的身價(jia) ,如在首尾加刻“大觀”“政和”“褚氏”等偽(wei) 印,在帖後偽(wei) 加趙孟俯題跋,原作首頁第5行首字“從(cong) ”右上點損,《渤海藏真帖》中以細線勾出紙破損的原狀,而《滋蕙堂帖》中直接將字填補完整。與(yu) 《渤海藏真帖》相比,滋蕙堂帖《靈飛經》的字跡顯得稍為(wei) 豐(feng) 肥,此本在清代中後期受到世人的熱烈追捧。

據友人見告,曾氏後人未能世守這套帖石,不久,《滋蕙堂帖》原石即被慈溪富商馮(feng) 雲(yun) 濠購得,帶回慈城老家,嵌於(yu) 其藏書(shu) 樓——醉經閣之壁,文革期間,醉經閣被拆毀,帖石散落,直到上世紀末,慈城修建朱貴祠,重新將帖石收集,嵌於(yu) 朱貴祠之壁。

2002年我遊湖州南潯,意外於(yu) 張石銘故居之園壁發現部分《滋蕙堂帖》原石,其中《靈飛經》原石基本完整,但不知何時被運至南潯?

《靈飛經》的另一重要刻本是《望雲(yun) 樓集帖》,嘉慶中嘉善謝恭銘審定,陳如岡(gang) 摹勒。謝恭銘,字壽紳,號若農(nong) ,浙江嘉善楓涇人,乾隆五十二年進士,藏書(shu) 家。《靈飛經》被刻入該帖第一卷中,但僅(jin) 有43行。據錢泳記載,《靈飛經》真跡43行本當時被吳餘(yu) 山所購得,謝恭銘借以上石。可知《望雲(yun) 樓集帖》中的43行,也是從(cong) 真跡摹刻。

此本雖然已非全貌,但刻工精良,較好地體(ti) 現出原作的風貌。

綜上可知,真正從(cong) 原作摹刻的《靈飛經》刻帖唯有《渤海藏真帖》和《望雲(yun) 樓集帖》。

民國期間的《靈飛經》出版物,除藝苑真賞社以珂羅版印行過《渤海藏真帖》初拓本外,其他多是《滋蕙堂帖》本。解放後文物出版社將啟功先生所藏《渤海藏真帖》初拓本(“朱”字損,“齋室”不損)印行,而上海書(shu) 畫出版社印行的單行本《靈飛經》一直是《滋蕙堂帖》本。關(guan) 於(yu) 靈飛經的原作一直沒有消息。

直到1987年美國翁萬(wan) 戈先生將《靈飛經》真跡43行本發表於(yu) 《藝苑掇英》第三十四期(1987年1月),國人才得見廬山真麵目,才知道《靈飛經》真跡並未消亡。

五、 《靈飛經》的價(jia) 值

敦煌藏經洞流散之經卷不斷流入市場,近年來在各拍賣會(hui) 被拍賣,價(jia) 格從(cong) 幾萬(wan) 到幾十萬(wan) 、上百萬(wan) 不等,雖然已曆經千年,但藏經洞共計出土5萬(wan) 餘(yu) 卷,絕大部分為(wei) 唐人寫(xie) 經,物既不希,何以言貴?曾與(yu) 網友論及,如果將《靈飛經》真跡43行本拍賣,那價(jia) 格將遠遠不止這些數目。同是唐人寫(xie) 經,為(wei) 什麽(me) 價(jia) 值差距會(hui) 這麽(me) 遠呢?我以為(wei) 主要有以下三個(ge) 方麵:

1、《靈飛經》作為(wei) 傳(chuan) 世書(shu) 跡中的經典,已經對中國史產(chan) 生了影響,其價(jia) 值不是一般寫(xie) 經所能比擬。

2、《靈飛經》的水平,基本上代表了唐代小楷書(shu) 的最高成就,而敦煌的唐人寫(xie) 經以及日本平安朝所傳(chuan) 唐人寫(xie) 經中,精品不多,就其整體(ti) 水平而言尚不足以蓋過《靈飛經》。敦煌出土的這麽(me) 多唐人寫(xie) 經中唯有為(wei) 數不多的五十幾件高宗內(nei) 府寫(xie) 經《妙法蓮花經》、《金剛經》⑩,書(shu) 寫(xie) 水平較為(wei) 精良,盡管出自於(yu) 弘文館、秘書(shu) 省等處的楷書(shu) 高手,但依然是用很明顯的寫(xie) 經體(ti) 寫(xie) 就,很少具有書(shu) 家品韻,而《靈飛經》中寫(xie) 經體(ti) 的習(xi) 氣很少,我們(men) 將此帖與(yu) 《蘭(lan) 亭序》及《智永千字文》相較,會(hui) 發現用筆、結構相似處頗多,體(ti) 勢接近褚遂良一路,受到較多的唐代流行書(shu) 風的影響,可見作者可能並非職業(ye) 經生,而應該是一位書(shu) 家。這也是這卷作品被宋代宮廷所收藏的主要原因。

3、《靈飛經》可確信為(wei) 是唐代皇室所供奉的經卷,這與(yu) 民間經生的作品及官府下發的寫(xie) 經作品從(cong) 質量和檔次上有著本質的差異。所以其價(jia) 值也決(jue) 不能與(yu) 其他寫(xie) 經等量齊觀。

從(cong) 這卷《靈飛經》寫(xie) 成至今已經1272年了,當年這位無名書(shu) 家焚香沐手之後,恭謹而熟練地在厚厚的白麻紙上抄錄了這些文字,也許是為(wei) 了生計,也許為(wei) 了完成上級下發的任務,他一定沒有想到,其中的一件,將會(hui) 幸運地穿越一千多年時光,影響到後來的書(shu) 壇,讓後人為(wei) 之激賞、為(wei) 之讚歎,如果他在地下有知,那將是如何地驚訝與(yu) 自豪!

注釋:

①袁桷(1266—1327)元代學者。字伯長,號清容居士。慶元鄞縣(今浙江寧波)人。始從(cong) 戴表元學,後師事王應麟,以能文名。20歲以茂才異等舉(ju) 為(wei) 麗(li) 澤書(shu) 院山長。大德元年(1297),薦為(wei) 翰林國史院檢閱官。延祐年間(1314—1319),遷侍製,任集賢直學士,未幾任翰林直學士,知製誥同修國史。至治元年(1321)遷侍講學士,參與(yu) 纂修累朝學錄,泰定元年(1324)辭歸。卒贈中奉大夫、江浙中書(shu) 省參政,封陳留郡公,諡文清。

②詳見《唐六典》卷八、卷十。

③啟功《記<靈飛經>四十三行本》詳見《藝苑掇英》第三十四期(1987年1月)。

④吳廷,又名國廷,字用卿,號江村。安徽歙縣人,是當時新安巨富,明代書(shu) 畫收藏家。

⑤陳瓛(生卒年未詳),初名祖夔,字元瑞,又字季常,號增城。戲曲家陳與(yu) 郊子,明代家。明末任光祿寺丞。工於(yu) ,博雅好古,與(yu) 著名家董其昌相友善,虛心向其請教。董其昌亦把他引為(wei) 知己,認為(wei) 他“深於(yu) 書(shu) 學,各體(ti) 俱工,尤擅楷法”。陳一生注意搜集曆代精品,經過他鐫刻傳(chuan) 世的有:《渤海藏真帖》、《玉煙堂集古法帖》。董其昌對此評價(jia) 很高:“雖網羅千載,而鑒裁特精”,“此帖出,而臨(lin) 池之家有所總萃矣”。

⑥陳用敷(?-1799)浙江海寧人,乾隆24年舉(ju) 人;乾隆25年進士,曆任吏部考功司主事、吏部員外郎、江南揚州府知府等職。

⑦秦蕙田(1702—1764)清代刑部尚書(shu) 、經學家, 字樹峰,號味經,江蘇無錫人。

⑧翁心存(1791—1862),字二銘,號遂庵,諡文端。江蘇常熟人,道光進士,官至工部尚書(shu) 、大學士,有《知止堂詩集》。翁同龢之父。

翁同龢(1830—1904),江蘇常熟人。清代家。字叔平,號鬆禪,別署均齋、瓶笙、鬆禪、瓶廬居士、並眉居士等,別號天放閑人,晚號瓶庵居士。鹹豐(feng) 六年(1856)進士。官至協辦大學士,戶部尚書(shu) ,參機務。光緒戊戌政變,罷官歸裏。中國近代史上著名政治家、藝術家。卒後追諡文恭。學通漢宋,文宗桐城,詩近江西。遒勁,天骨開張。幼學歐、褚,中年致力於(yu) 顏真卿,更出入蘇、米。工詩,間作畫,尤以名世。晚年沉浸漢隸,為(wei) 同、光書(shu) 家第一。

⑨數據來自對筆者自藏清初拓本的測量,並非來自原石。

⑩這批寫(xie) 經被稱為(wei) 高宗內(nei) 府寫(xie) 經,為(wei) 唐人寫(xie) 經之最佳作,隨著敦煌遺跡的發現而複現人間,其作多出於(yu) 唐弘文館、左春坊等秘書(shu) 機構,作書(shu) 者多為(wei) 經生,監者早期為(wei) 虞昶(初唐家虞世南之子),其後為(wei) 閻玄道(可能為(wei) 唐大畫家閻立本之後或近親(qin) ),多經三校、四閱,校者、閱者多為(wei) 唐玄奘高徒。嚴(yan) 肅性可見,經文為(wei) 唐皇室(皇帝、後宮、太子、公主)所用,經文書(shu) 寫(xie) 者應為(wei) 當時京城一流高手。